Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes (1P 5:5).

Pocas advertencias en la Escritura son tan directas. En junio de 1741, el pastor Jonathan Edwards escribió una carta a Deborah Hatheway, una joven recién convertida que buscaba consejo espiritual. De las 17 instrucciones que le envió, la octava resuena con una claridad aterradora:

Recuerda que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo: fue el primer pecado cometido, y yace en lo más bajo de los cimientos de todo el edificio de Satanás …y a menudo se arrastra sigilosamente en medio de la religión, incluso, a veces, bajo el disfraz de la misma humildad.[1]

Edwards comprendió, al igual que los escritores bíblicos, que el orgullo no es un pecado menor. Es el cimiento de la rebelión y un mal engañoso y destructivo. Para combatirlo, primero debemos entender qué es exactamente.

El corazón del orgullo: la independencia y la superioridad

La Biblia no deja lugar a dudas sobre la opinión de Dios acerca del orgullo: lo odia. Proverbios 8:13 declara: “El orgullo, la arrogancia (…) Yo aborrezco” (ver también Pro 6:16-17; Am 6:8). Es un pecado tan serio que la Escritura afirma que “los ojos altivos y el corazón arrogante …son pecado” (Pro 21:4), y que Dios se encarga activamente de abatir y humillar a los soberbios (Is 2:12; Dn 4:37; 5:20).

Pero ¿qué es exactamente el orgullo? En las Escrituras, las palabras usadas para el orgullo describen a personas “elevadas” o “exaltadas” en actitud. La palabra hebrea ge’a (Proverbios 8:13) viene de una raíz que significa “elevarse”. De manera similar, la palabra griega juperéfanos (Lc 1:51) significa literalmente “mostrarse sobre los demás”, compuesta por juper (“encima”) y fainesthai (“mostrarse”). Juan Calvino describió a estas personas como aquellas que “levantadas …en lo alto, miran hacia abajo a los que están debajo de ellos con desprecio”. [2]

Sin embargo, el orgullo tiene una segunda dimensión aún más profunda. No solo describe nuestra actitud hacia los demás, sino fundamentalmente nuestra actitud hacia Dios. El orgulloso se siente independiente de Dios, como si no lo necesitara, o incluso como si fuera mayor que Él.

El caso de Nabucodonosor es el ejemplo perfecto. Su corazón “se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia” (Dn 5:20). ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante tal actitud? Fue depuesto, echado de entre los hombres, comió hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío, “hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres” (Dn 5:21). Nabucodonosor creyó que era independiente de Dios y superior a Él, y finalmente terminó humillado.

Podemos definir el orgullo, entonces, como la actitud pecaminosa del corazón humano de independencia de Dios y superioridad hacia los demás. Es pensar más alto de uno mismo, percibiéndose por encima de Dios y del prójimo.

Los rostros del orgullo en la historia de la humanidad

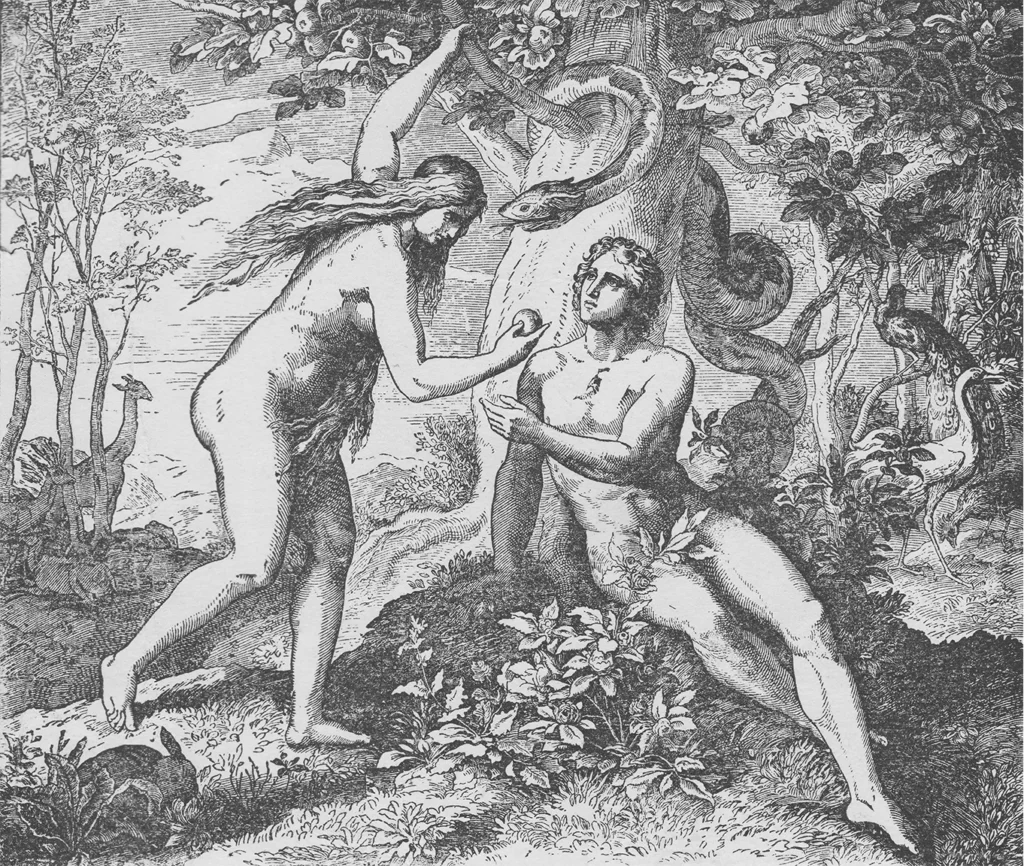

Esta actitud ha sido la característica de la humanidad caída desde el principio. La vemos en el Edén, cuando Adán y Eva fueron tentados con la promesa: “Serán como Dios” (Gn 3:5). Comieron del fruto porque creyeron en esa independencia. ¿Quién necesita a Dios si puedes ser como Él?

La vemos después del diluvio, en la Torre de Babel, donde los hombres dijeron: “Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre (…) y hagámonos un nombre famoso” (Gn 11:4). Su meta era construir su propio reino, sin necesidad del señorío de Dios.

La vemos en el rey de Babilonia, unos 600 años antes de Cristo, a quien el profeta Isaías describió en su caída:

¡Cómo has caído del cielo,

Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora!

Has sido derribado por tierra,

Tú que debilitabas a las naciones.

Pero tú dijiste en tu corazón:

“Subiré al cielo,

Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono,

Y me sentaré en el monte de la asamblea,

En el extremo norte.

Subiré sobre las alturas de las nubes,

Me haré semejante al Altísimo”.

Sin embargo, serás derribado al Seol,

A lo más remoto del abismo (Is 14:12-15).

¿Quién necesita a Dios cuando su meta es ser como Él? Como dijo Calvino sobre este pasaje, “todos los que se atreven a atribuirse más de lo que Dios permite son culpables de exaltarse a sí mismos contra Dios”.[3]

Incluso en el círculo íntimo de Jesús vemos este veneno. Días antes de la crucifixión, Jacobo y Juan se acercaron a Cristo con una petición: “Concédenos que en Tu gloria nos sentemos uno a Tu derecha y el otro a Tu izquierda” (Mr 10:37). No querían las posiciones más bajas; querían estar elevados por sobre todos los demás. Y en la tercera carta de Juan, se nos advierte sobre Diótrefes, un líder al que simplemente “le gusta ser el primero” (3Jn 9).

Todos ellos (Adán, Eva, los hombres de Babel, el rey de Babilonia, Jacobo, Juan y Diótrefes) encajan perfectamente en la definición: independencia de Dios y superioridad hacia los demás.

Tú y yo también somos orgullosos

Es fácil señalar el orgullo en otros, pero debemos darnos por aludidos. ¿Acaso no hemos creído que somos superiores a otros? ¿Acaso no hemos actuado como si fuésemos independientes de Dios? Si somos honestos, la respuesta es un rotundo sí. Luchamos con este pecado cada día; seguimos en la misma tradición de Adán y Diótrefes. El salmista David entendió la naturaleza engañosa de este pecado y por eso clamó: “Guarda también a Tu siervo de pecados de soberbia; que no se enseñoreen de mí” (Sal 19:13).

El orgullo está profundamente arraigado en nuestro ser. Charles Spurgeon dijo que “nació con nosotros y no morirá ni una hora antes que nosotros”.[4] El puritano Thomas Brooks señaló que el orgullo es el mal que más acompaña a la juventud, pero que se manifiesta de muchas formas: orgullo del corazón, de la vestimenta, de las posiciones, de la inteligencia o la riqueza.[5]

Por tanto, la pregunta que debemos hacernos no es: ¿soy yo orgulloso? Sino, ¿en qué áreas de mi vida puedo detectar el orgullo y cómo está siendo expresado? No podemos hacer morir ese pecado que tanto ofende a Dios y nos pone en enemistad con nuestro prójimo si no lo reconocemos primero. Como advirtió John Stott: “En cada etapa de nuestro desarrollo como cristianos y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro más grande enemigo y la humildad nuestro más grande amigo”.[6]

Que Dios nos ayude a hacer morir cada día el pecado del orgullo en nosotros, recordando siempre que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.

[1] Jonathan Edwards, Jonathan Edwards’ Resolutions and Advice to Young Converts [Las resoluciones de Jonathan Edwards y el consejo a nuevos creyentes], (versión Kindle sin datos de publicación), ubicación 132 de 164.

[2] John Calvin y John Owen, Commentary on the Epistle of Paul the Apostle to the Romans [Comentario sobre la epístola de Pablo el apóstol a los Romanos] (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2010), 82.

[3] John Calvin y William Pringle, Commentary on the Book of the Prophet Isaiah [Comentario sobre el libro del profeta Isaías] vol. 1 (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2010), 445.

[4] En su sermón predicado el 4 de octubre de 1857, titulado “Fear Not” [“No teman”].https://www.spurgeongems.org/sermon/chs156.pdf, accesado el 14 de julio de 2020.

[5] Thomas Brooks, Manzanas de Oro, ed. David Vela, trad. Samuel Ortiz, vol. II (Bellingham, WA: Editorial Tesoro Bíblico, 2018).

[6] John Stott, “Pride, humility, and God” [“Orgullo, humildad y Dios”] en J. I. Packer y Loren Wilkinson, eds., Alive to God: Studies in Spirituality [Vivo para con Dios: estudios acerca de la espiritualidad] (Vancouver, BC: Regent College Publishing, 2000), 119.