Cada ser humano, consciente o no de ello, se presenta constantemente delante de Dios. No me refiero a un acto formal en un templo. Somos Sus criaturas, así que le pertenecemos y le debemos honra, sin importar si nos consideramos “ateos” o “cristianos”. Nuestras vidas son ofrendas continuas a nuestro Creador; cada ambición que albergamos, cada tarea que realizamos, cada relación que cultivamos y, sobre todo, la actitud que reside en lo profundo de nuestro corazón, es una ofrenda que sube ante el trono.

La pregunta fundamental que define nuestra existencia espiritual como humanidad está en la naturaleza de esa ofrenda. ¿Es una que nace de la confianza, la humildad y un deseo sincero de honrar a Aquel que nos dio la vida? ¿O es una de autosuficiencia, donde le presentamos a Dios nuestros propios términos y esperamos, o incluso exigimos, Su aprobación?

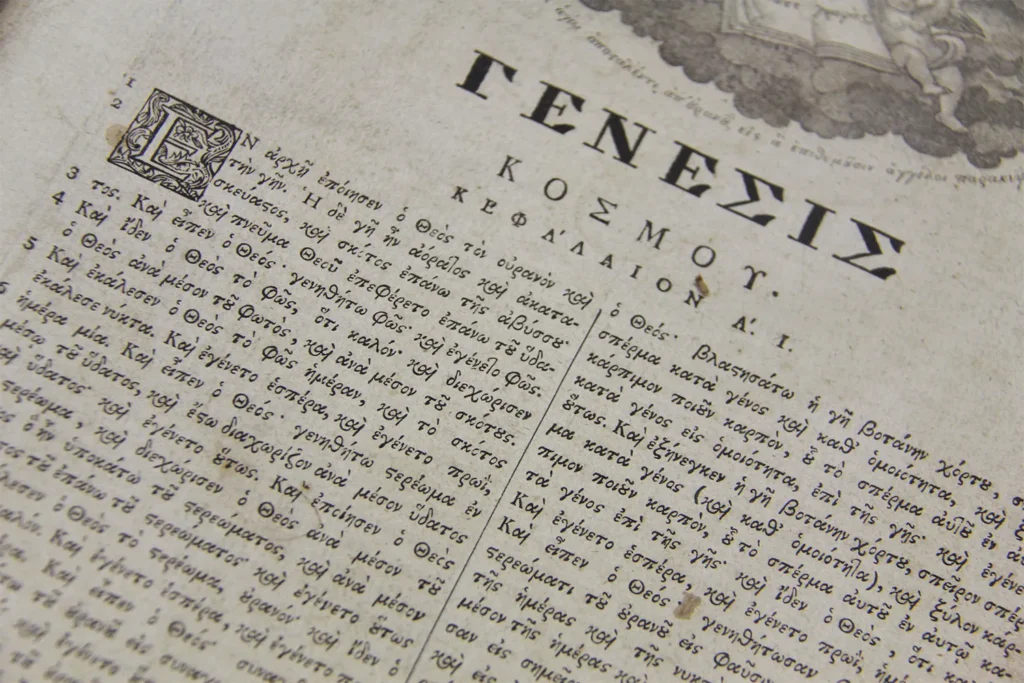

Esta disyuntiva no es nueva. De hecho, está en la historia de la humanidad, desde la narración más antigua de la fraternidad humana. El relato de Caín y Abel en Génesis 4, que encontramos en las primeras páginas de la Biblia, es mucho más que una crónica familiar; es un espejo en el que se reflejan los dos únicos caminos espirituales posibles. En estos dos hermanos, la Escritura nos presenta un drama atemporal: el camino de Abel, que es el de la fe, y el camino de Caín, que es el del orgullo.

Sus vidas nos obligan a hacer una pausa y a preguntarnos con honestidad: al final del día, ¿mi manera de vivir se parece más a la de Caín o a la de Abel?

Cuando nuestra actitud es como la de Caín

El camino de Caín comienza con una ofrenda que, aunque externamente parece correcta, está viciada desde su origen. No se nos dice que su ofrenda fuera mala en sí misma. De hecho, decir por qué su ofrenda es mala es entrar en el ámbito de la especulación. Hay estudiosos que señalan que quizás la ofrenda de Caín incluía “los primogénitos” y la “grasa” o “gordura”, lo que muestra la mejor calidad, lo cual no vemos en la vemos en la ofrenda de Caín. En todo caso, es claro que Dios “no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda” (Gn 4:5). El problema no era el fruto mismo, sino el corazón: el Dios que todo lo ve, se agradó de Abel, pero no de Caín.

Podemos suponer que Caín actuó desde la suficiencia, presentando lo que a él le pareció bien, en sus propios términos. Es el retrato del esfuerzo humano que busca cumplir con Dios sin rendirse a Él. Y cuando su ofrenda basada en el mérito propio es rechazada, la verdadera naturaleza de su corazón queda expuesta. No hay humildad, no hay autoexamen, no hay una pregunta sincera de “¿qué debo hacer para agradarte?”. Solo hay una reacción: “Se enojó mucho y su semblante demudó”. Este enojo es la respuesta de un orgullo herido, una indignación contra Dios mismo por no validar su esfuerzo y no someterse a sus expectativas.

En un acto de gracia inmerecida, Dios interviene y le advierte. Le hace ver que la solución es simple: “Si haces bien, ¿no serás aceptado?”. Luego le señala el peligro inminente: “Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo” (Gn 4:7). Sin embargo, Caín, consumido por su resentimiento, se niega a escuchar. El enojo que sentía hacia Dios necesitaba un blanco terrenal, y lo encontró en la persona cuya vida piadosa era un recordatorio constante de su propio fracaso: su hermano Abel. La amargura del corazón se materializó en la violencia de sus manos, y mató a su hermano en el campo. No solo deshonró a Dios con su ofrenda; también pisoteó y profanó Su imagen.

Cuando Dios lo confronta, la caída de Caín llega a su punto más bajo. La pregunta divina, “¿Dónde está tu hermano?”, es una última oportunidad para la confesión, pero Caín responde con una de las frases más escalofriantes de la Escritura: “¿Soy yo el guardián de mi hermano?” (Gn 4:9). Esta mentira soberbia es más que un simple encubrimiento; es la negación de toda responsabilidad, el manifiesto de un individualismo que ve a los demás como obstáculos o herramientas. Incluso al ser sentenciado, no hay rastro de arrepentimiento por su crimen; solo hay autocompasión y queja por la dureza del castigo (Gn 4:10-15). El camino de Caín, que empezó con un corazón orgulloso, termina en un exilio solitario, enfocado únicamente en sí mismo.

Así, en resumen, el camino de Caín es el del orgullo herido que cree que Dios le debe reconocimiento. Quizás nosotros no “matamos” a nuestro hermano, pero ¿qué tan parecida es nuestra actitud a la de Caín con lo que hacemos? ¿Exigimos la aprobación sin preguntarnos por lo que realmente le agrada a nuestro Creador? Ahora veamos la otra alternativa.

Cuando nuestra actitud es como la de Abel

El camino de Abel se define por una sola palabra: fe. Hebreos 11 nos dice que “por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable” (Heb 11:4). Su ofrenda no fue valiosa por el animal en sí, sino por la actitud con la que fue presentada. Abel entendió algo que su hermano no pudo o no quiso ver: que no podemos acercarnos a un Dios santo basándonos en nuestro propio criterio. Su ofrenda fue la mejor que tenía, un acto que demostraba confianza, reverencia y un genuino deseo de honrar a Dios. Su vida, aunque sabemos poco de ella, fue justa; vivió en silenciosa dependencia, siendo la antítesis de la ruidosa soberbia de su hermano.

Aquí podríamos pensar: “Yo soy como Abel porque le doy lo mejor a Dios”. Sin embargo, con toda sinceridad, no hay una sola persona que haya tenido una actitud correcta hacia el Creador después de la caída. Por eso el apóstol Pablo dice: “No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios” (Ro 3:10-11). Al mirar dentro de nuestros corazones, el Señor encuentra más similitudes con Caín que con Abel, y por eso todos hemos hechos méritos para un juicio como el que recibió Caín.

Cuando Dios se acerca a Caín, le dice que la sangre de Abel “clama a Mí desde la tierra” (Gn 4:10). Ese es el grito primordial de la injusticia, la voz de todas las víctimas, una demanda de que el mal sea juzgado. Y, honestamente, nosotros también hemos hecho mal. La sangre de Abel establece la terrible realidad del pecado y su consecuencia: la muerte. Su grito pide justicia, pero no parece ofrecer una solución; nos muestra la brecha, pero no nos da el puente. Y es aquí donde nuestra necesidad de algo superior se vuelve desesperada. Necesitamos una voz que hable más alto.

Es precisamente a esa voz a la que nos lleva el Evangelio. El libro de Hebreos, después de describir a los héroes de la fe, nos presenta a Jesús y a “la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel” (Heb 12:24). Aquí yace el corazón de nuestra esperanza: la sangre de Abel clama desde la tierra pidiendo justicia contra el pecador, pero la sangre de Cristo clama desde el cielo pidiendo misericordia. La primera demanda, con razón, un castigo, mientras que la segunda lo absorbe por completo. Cristo no solo vivió la vida de fe perfecta que Abel apenas pudo esbozar, sino que se convirtió Él mismo en la ofrenda perfecta, aceptada de una vez y para siempre.

Así, Cristo camino no solo nos muestra cómo vivir; nos da una nueva vida y nos reconcilia con Dios. Por eso, el camino contrario al de Caín es el de la fe en la sangre de Cristo. En ella no solo somos salvos del castigo que teníamos bien merecido, sino que también podemos tener un corazón nuevo que traiga el “primogénito” y la “grasa” de nuestros animales. Ahora, en lugar de exigir probación y enojarnos por nuestro orgullo herido, vamos en dependencia a Dios, bsucando que Él nos diga cómo vivir y cómo entregarle lo mejor de nosotros. Podemos cerrar, entonces, con las palabras del apóstol Pablo, que claramente nos exhortan a esta nueva actitud: “Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes” (Ro 12:1).