Después de dieciséis años en la selva africana, David Livingstone (1813-1873) regresó a Londres como un héroe a finales de 1856. El médico y misionero, pionero escocés, había pasado la flor de su vida enfrentándose a dificultades físicas y oscuridad espiritual. Pronto volvería por más.

Durante su permiso, Livingstone explicó a los estudiantes de Cambridge por qué había dejado las comodidades de Inglaterra para servir como misionero. No había sido fácil, y reconoció los costos: ansiedad, enfermedad, sufrimiento, peligro frecuente. Habló de “renunciar a las comodidades y beneficios comunes de esta vida”. Pero insistió en que no se trataba de un sacrificio, sino de un privilegio: “Nunca hice ningún sacrificio”.

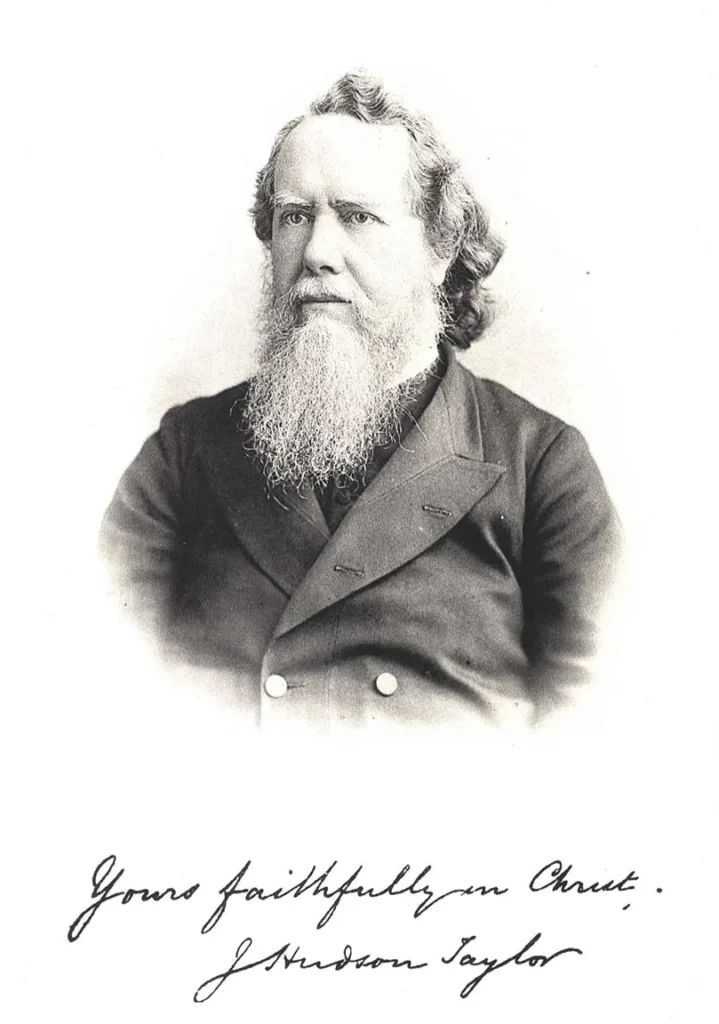

En años posteriores, otros misioneros, como Hudson Taylor (1832-1905), se harían eco de este testimonio. Hombres y mujeres que evidentemente hicieron grandes sacrificios por el evangelio afirmarían que, al final, no fue un sacrificio. La recompensa del sacrificio piadoso superaba con creces el dolor de la obediencia, de modo que, en retrospectiva, no se sentía como un sacrificio. Los sacrificios eran reales, pero el privilegio era mucho mayor.

¿Qué podrían aprender los misioneros de hoy, y los maridos, padres, madres, pastores y amigos, de este enfoque hedonista de nuestros sacrificios dolorosos, grandes y pequeños?

Cordero sacrificial

El concepto bíblico del sacrificio comienza con un cordero que no da su consentimiento. Por supuesto, ninguno se ofreció voluntariamente para el ritual sagrado ni entregó su cuello al cuchillo por voluntad propia. El cordero no encontraba gozo ni sentido de privilegio en su sacrificio. Fue sujeto contra su voluntad y le cortaron el cuello. Su vida fue ofrecida por su dueño, no por el cordero mismo.

Este es el impactante telón de fondo sobre el que el Hijo de Dios encarnado se ofreció a Sí mismo como cordero sacrificial. Nadie atrapó a Jesús sin Su consentimiento (Jn 10:18). No fue coaccionado, engañado ni obligado a subir al altar. Más bien, se ofreció voluntariamente, por Su propio Espíritu eterno (Heb 9:14).

Él eligió la cruz con sus clavos y vergüenza, no fácilmente, sino de manera genuina. Abrazó el sacrificio supremo y lo hizo, como lo haría Livingstone algún día, con la ganancia en mente: “Por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz” (Heb 12:2).

Al hacerlo, Jesús vivió el mismo cálculo espiritual que había enseñado, no solo sobre la abnegación y el sacrificio, sino específicamente sobre la cruz. Al principio puede que no suene hedonista: “Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame” (Lc 9:23). Pero luego explica la ganancia que hace que la abnegación y la pérdida valgan la pena:

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se destruye o se pierde? (Lc 9:24-25).

Gozo sacrificial

Del mismo modo, Pablo, como vocero inspirado de Jesús, habitado por el Espíritu de Jesús, expresa un gozo sorprendente en su propio y doloroso sacrificio por el bien de sus conversos:

Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y el servicio de la fe de ustedes, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes (Fil 2:17).

Aquí se mencionan dos sacrificios. Primero, Pablo identifica la obediencia de los filipenses como “el servicio de la fe de ustedes”. El pueblo de Dios ya no ofrece animales sacrificados como ofrendas, como hacía bajo el primer pacto, sino que se ofrece a sí mismo, todo lo que es, toda su vida, como “sacrificio vivo” (Ro 12:1).

El segundo sacrificio es el de Pablo. Se encuentra en una prisión romana por su labor de difusión del evangelio y dice: “Aunque muera aquí, me regocijo”. Su búsqueda del gozo en el gozo de los demás lo llevó a la cárcel, y el gozo final será suyo si nunca sale de la cárcel, porque espera con ansias la recompensa de estar con Cristo mismo (Fil 1:21-23).

Así que Pablo, al igual que su Señor, abraza el sacrificio por el bien de los demás al mirar más allá del costo del doloroso sacrificio hacia su recompensa. Más allá del dolor inmediato de la pérdida, ve y comienza a disfrutar de la ganancia eterna. Él persevera por el gozo que le espera.

Y aunque no estamos sentados en una prisión romana ni miramos fijamente una cruz romana, nosotros, los esposos, padres, madres, pastores y cristianos, aprendemos a mirar la ganancia que hace que muchos sacrificios no parezcan sacrificios en absoluto, y que incluso los sacrificios más dolorosos valgan la pena.

Buscando la recompensa

Una clave para alcanzar el verdadero gozo, incluso en medio de un sacrificio doloroso, es tener un corazón que sea más grande que el simple momento, un espíritu más grande que el sacrificio. Podríamos llamarlo fe. La fe ve lo invisible que vino antes del propio momento y que está más allá de las circunstancias inmediatas, y la fe siente y actúa a la luz de esa realidad invisible más grande.

La fe mira hacia la recompensa. El sacrificio en sí mismo es costoso, incómodo, doloroso. Por sí solo, el acto de sacrificio no es deseable. No es placentero, sino horrible, ir a la cruz. No es placentero, sino doloroso, estar encadenado en una prisión romana. Pero los ojos de la fe, en el corazón habitado por el Espíritu, miran a través y más allá de la aflicción presente hacia la recompensa que vendrá de la mano y el rostro del mismo Dios.

En tal fe, el sacrificio en sí mismo no se vuelve menos doloroso, pero la promesa de gozo crece para hacer posible e incluso deseable la resistencia al dolor. La fe impulsada por el Espíritu Santo mira hacia la recompensa venidera y saborea incluso ahora, en el momento del sacrificio, algo de la plenitud del gozo que está por venir. Uno podría incluso llegar tan lejos como Pablo y decir que la aflicción, sin que por sí misma sea menos dolorosa, es “leve” y “momentánea” en comparación con el “eterno peso de gloria” que está por venir (2Co 4:17-18).

Gozo ahora y más por venir

Lo que encontramos en nuestro Señor, en Sus apóstoles y en Sus misioneros, es un gozo doble que nos sostiene en el doloroso sacrificio. Es el mismo gozo doble del que dio testimonio David Livingstone.

La razón por la que pudo decir: “Nunca hice un sacrificio”, es que tenía dos gozos en mente, o un gozo en dos manifestaciones preciosas. Él miraba tanto al gozo final, pleno y sin diluciones que ha de llegar al final, como al gozo presente, real y sustentador que había comenzado a saborear por la fe incluso en ese momento. Ya daba testimonio de disfrutar de “una recompensa bendita, una actividad provechosa, la conciencia de hacer el bien, el sosiego de la mente” y, lo que es más, tenía “una brillante esperanza de un destino glorioso en el más allá”. Y con tal gozo presente y futuro, insistía: “Nunca hice ningún sacrificio”.

Así que nosotros también afrontamos los dolores del sacrificio como tales hedonistas cristianos.

Publicado originalmente en Desiring God.